Тематический план

Резюме курса

В данном курсе присутствует:

- Лекционный материал

- Тематические фото- галлереи

- Учебные видеоролики

- Тестовые задания на каждую тему

- Интерактивные тренажеры для закрепления знаний

01. Организация системы ввода-вывода информации и интерфейсы периферийных устройств

Вычислительная машина содержит помимо процессора (процессоров, ЦП) и основной памяти, образующих ее ядро, многочисленные и разнообразные по выполняемым функциям и принципам действия периферийные устройства (ПУ), предназначенные для хранения больших объемов информации (внешние запоминающие устройства) и для ввода в ЭВМ (Электронно-вычислительная машин) и вывода из нее информации, в том числе для ее регистрации и отображения (устройства ввода-вывода).

Передача информации с периферийного устройства в ядро ЭВМ называется операцией ввода, а передача из ядра ЭВМ в периферийное устройство - операцией вывода.

Связь устройств ЭВМ друг с другом осуществляется с помощью средств сопряжения - интерфейсов. Интерфейс представляет собой совокупность линий и шин, сигналов, электронных схем и алгоритмов (протоколов), предназначенную для осуществления обмена информацией между устройствами. От характеристик интерфейсов во многом зависят производительность и надежность ЭВМ.

От характеристик интерфейсов во многом зависят производительность и надежность вычислительной машины. В системах ввода-вывода ЭВМ используются два основных способа организации передачи данных между памятью и периферийными устройствами: программно-управляемая передача и прямой доступ к памяти.

Программно-управляемая передача данных осуществляется при непосредственном участии и под управлением процессора, который при этом выполняет специальную подпрограмму ввода-вывода. Операция ввода-вывода может инициироваться центральным процессором, т.е. текущей командой программы, или запросом прерывания от ПУ. Первый случай является простым в реализации, но при обработке команды ввода-вывода ЦП бесполезно тратит время, ожидая готовности ПУ. Это значительно снижает производительность ЭВМ. Программно-управляемая передача, инициируемая запросом прерывания от ПУ, позволяет организовать более гибкое взаимодействие между ЦП и ПУ. Предположим, что в качестве ПУ используется клавиатура (клавишное устройство), предназначенная для ввода в ЭВМ команд, инструкций и данных. Каждый раз, когда пользователь (оператор) нажимает клавишу, ПУ выдает в ЦП запрос на прерывание. ЦП приостанавливает работу по текущей программе и передает управление подпрограмме ввода-вывода. Подпрограмма обрабатывает запрос и по ее завершению ЦП возвращается к работе по текущей программе. Выполнение текущей программы продолжается до следующего нажатия клавиши, и далее процесс повторяется. В этом случае преимущество от использования прерывания очевидно.

При программно-управляемой передаче данных ЦП на все время этой передачи отвлекается от выполнения основной программы. Операция пересылки данных логически слишком проста, чтобы эффективно загружать логически сложную быстродействующую аппаратуру процессора. Вместе с тем при пересылке блока данных ЦП приходится для каждой единицы передаваемых данных (байт, слово) выполнять довольно много инструкций, чтобы обеспечить буферизацию данных, преобразование форматов, подсчет количества переданных данных, формирование адресов в памяти и т.п. В результате скорость передачи данных при пересылке блока данных под управлением процессора оказывается недостаточной. Поэтому для быстрого ввода-вывода блоков данных и разгрузки ЦП от управления операциями ввода-вывода используют прямой доступ к памяти.

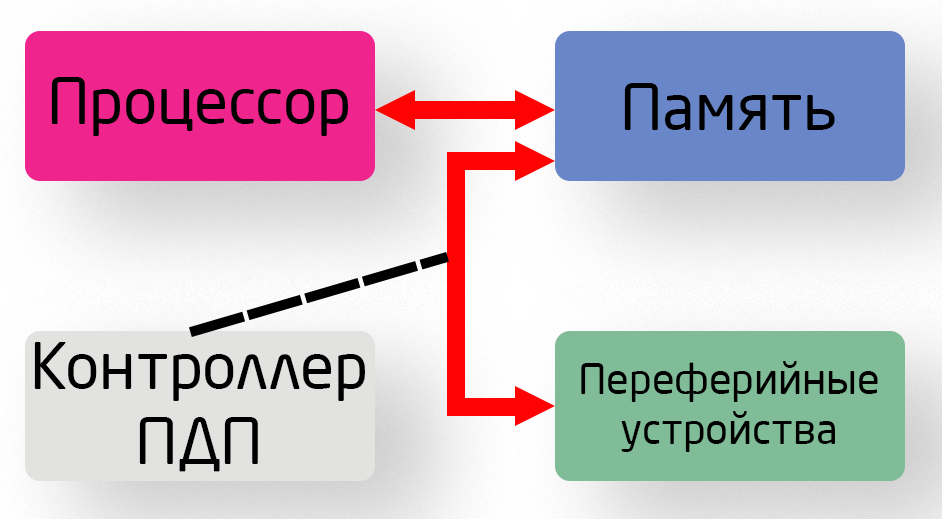

Прямой доступ к памяти — это такой способ обмена

данными, который обеспечивает автономно от ЦП установление связи и передачу данных

между ОП (Оперативная память) и ПУ. Прямой доступ к памяти освобождает

процессор от управления операциями ввода-вывода, позволяет осуществлять

параллельно во времени выполнение процессором программы с обменом данными между

ОП и ПУ, производить этот обмен со скоростью, ограничиваемой только пропускной

способностью ОП или ПУ.

Прямой доступ к памяти — это такой способ обмена

данными, который обеспечивает автономно от ЦП установление связи и передачу данных

между ОП (Оперативная память) и ПУ. Прямой доступ к памяти освобождает

процессор от управления операциями ввода-вывода, позволяет осуществлять

параллельно во времени выполнение процессором программы с обменом данными между

ОП и ПУ, производить этот обмен со скоростью, ограничиваемой только пропускной

способностью ОП или ПУ.Таким образом, ПДП, разгружая процессор от обслуживания ввода-вывода, способствует возрастанию общей производительности ЭВМ. Повышение предельной скорости ввода-вывода информации делает машину более приспособленной для работы в системах реального времени.

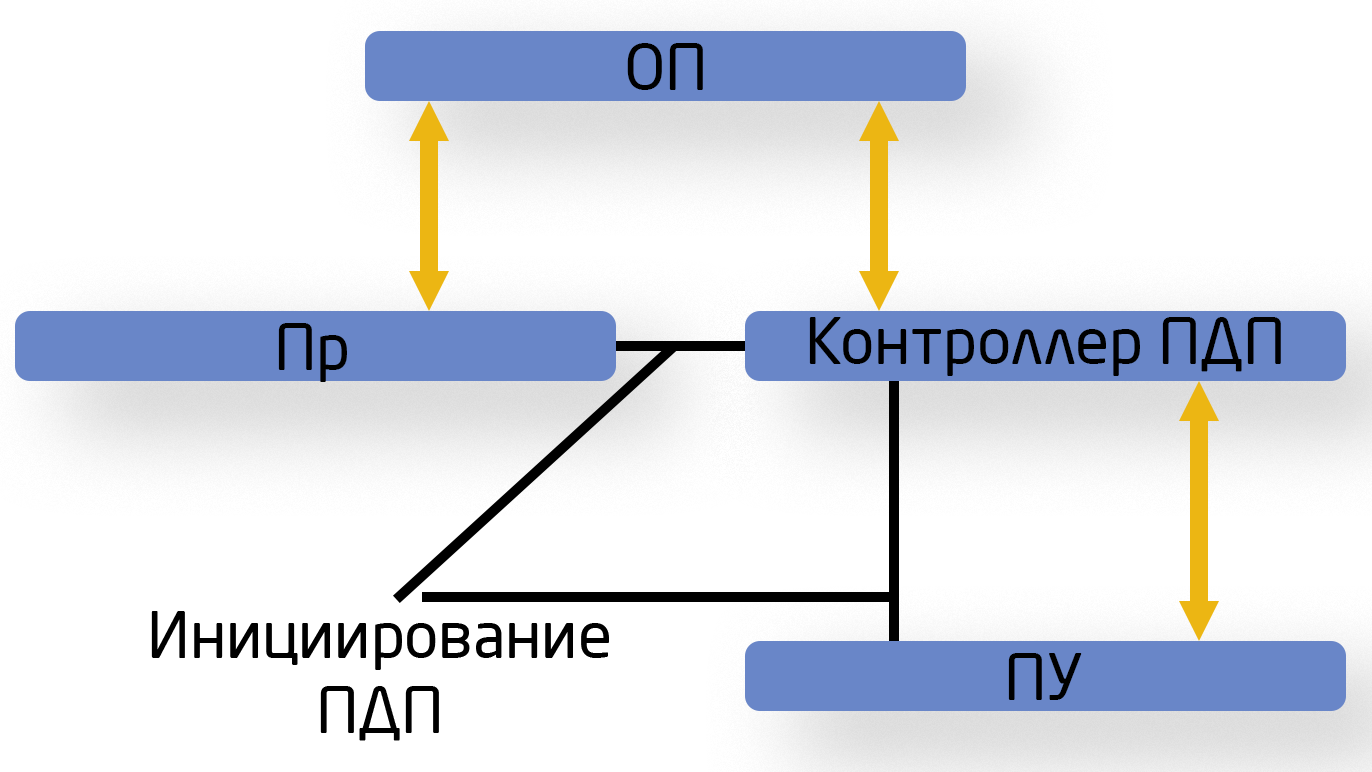

Прямым доступом к памяти управляет контроллер ПДП, который выполняет следующие функции:

- Управление инициируемой процессором или ПУ передачей данных между ОП и ПУ.

- Задание размера блока данных, который подлежит передаче и области памяти, используемой при передаче.

- Формирование адресов ячеек ОП, участвующих в передаче.

- Подсчет числа единиц данных (байт, слов), передаваемых от ПУ в ОП или обратно, и определение момента завершения заданной операции ввода-вывода.

Контроллер ПДП обычно имеет более высокий приоритет в занятии цикла памяти по сравнению с процессором. Управление памятью переходит к контроллеру ПДП, как только завершится цикл ее работы, выполняемый для текущей команды процессора.

ПДП обеспечивает высокую скорость обмена данными за счет того, что управление обменом производится не программным путем, а аппаратурными средствами.

В современных ЭВМ используется как программно-управляемая передача данных, так и прямой доступ к памяти.

Программно-управляемый обмен сохраняют для операций ввода-вывода отдельных байт (слов), которые выполняются быстрее, чем при ПДП, так как исключаются потери времени на программно-управляемую установку начальных состояний регистров и счетчиков контроллера ПДП (инициализация).

Общая характеристика и классификация интерфейсов. Объединение отдельных подсистем (устройств, модулей) ЭВМ в единую систему основывается на многоуровневом принципе с унифицированным сопряжением между всеми уровнями — стандартным интерфейсом. Под стандартными интерфейсами понимают такие интерфейсы, которые приняты и рекомендованы в качестве обязательных отраслевыми или государственными стандартами, различными международными комиссиями, а также крупными зарубежными фирмами.

Интерфейсы характеризуются следующими параметрами:

- пропускной способностью интерфейса — количеством информации, которая может быть передана через интерфейс в единицу времени;

- максимальной частотой передачи информационных сигналов через интерфейс;

- информационной шириной интерфейса — числом бит или байт данных, передаваемых параллельно через интерфейс;

- максимально допустимым расстоянием между соединяемыми устройствами;

- динамическими параметрами интерфейса — временем передачи отдельного слова или блока данных с учетом продолжительности процедур подготовки и завершения передачи;

- общим числом проводов (линий) в интерфейсе.

В настоящее время не существует однозначной классификации интерфейсов. Можно выделить следующие четыре классификационных признака интерфейсов:

- способ соединения компонентов системы (радиальный, магистральный, смешанный);

- способ передачи информации (параллельный, последовательный, параллельно-последовательный);

- принцип обмена информацией (асинхронный, синхронный);

- режим передачи информации (двусторонняя поочередная передача, односторонняя передача).

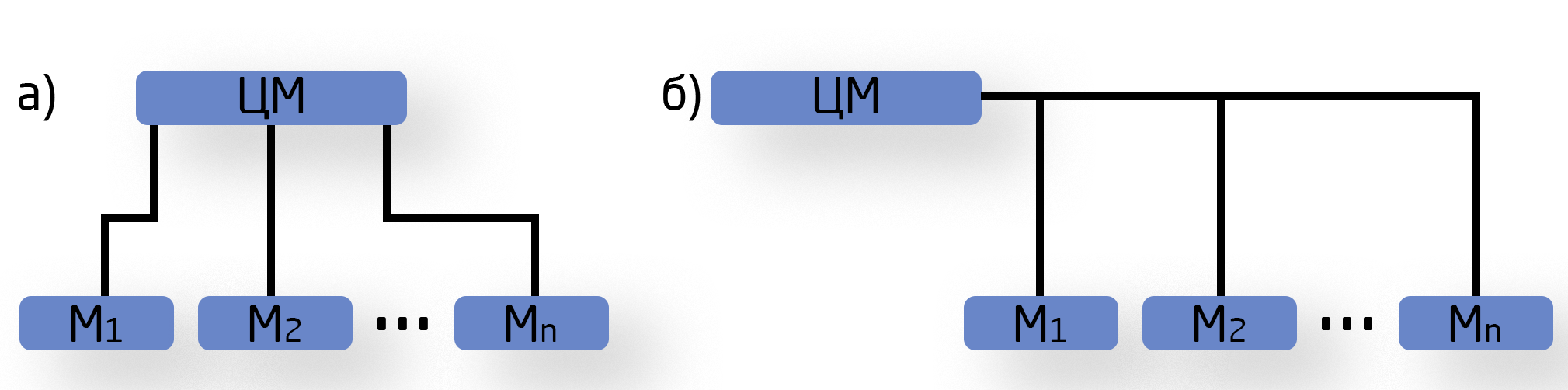

На рисунке представлены радиальный и магистральный интерфейсы, соединяющие центральный модуль (ЦМ) и другие модули (компоненты) системы (M1, ..., Mn).

Радиальный (а) и магистральный (б) интерфейсы

Радиальный интерфейс позволяет всем модулям (M1, ..., Mn) работать независимо, но имеет максимальное количество шин. Магистральный интерфейс (общая шина) использует принцип разделения времени для связи между ЦМ и другими модулями. Он сравнительно прост в реализации, но лимитирует скорость обмена.

Параллельные интерфейсы позволяют передавать одновременно определенное количество бит или байт информации по много проводной линии. Последовательные интерфейсы служат для последовательной передачи по двухпроводной линии.

В случае синхронного интерфейса моменты выдачи информации передающим устройством и приема ее в другом устройстве должны синхронизироваться, для этого используют специальную линию синхронизации. При асинхронном интерфейсе передача осуществляется по принципу "запрос-ответ". Каждый цикл передачи сопровождается последовательностью управляющих сигналов, которые вырабатываются передающим и приёмным устройствами. Передающее устройство может осуществлять передачу данных (байта или нескольких байтов) только после подтверждения приемником своей готовности к приему данных.

Классификация интерфейсов по назначению отражает взаимосвязь с архитектурой реальных средств вычислительной техники. В соответствии с этим признаком в ЭВМ и вычислительных системах можно выделить несколько уровней сопряжении:

- машинные системные интерфейсы;

- локальные шины;

- интерфейсы периферийных устройств (малые интерфейсы);

- межмашинные интерфейсы.

Машинные (внутри машинные) системные интерфейсы предназначены для организации связей между составными компонентами ЭВМ на уровне обмена информацией с центральным процессором, ОП и контроллерами (адаптерами) ПУ.

Локальной шиной называется шина, электрически выходящая непосредственно на контакты микропроцессора, и предназначенная для увеличения быстродействия видеоадаптеров и контроллеров дисковых накопителей. Она обычно объединяет процессор, память, схемы буферизации для системной шины и ее контроллер, а также некоторые вспомогательные схемы. Типичными примерами локальных шин являются VLB и PCI.

Назначение интерфейсов периферийных устройств (малых интерфейсов) состоит в выполнении функций сопряжения контроллера (адаптера) с конкретным механизмом ПУ.

Межмашинные интерфейсы используются в вычислительных системах и сетях.

С целью снижения стоимости некоторые компьютеры имеют единственную шину (общая шина) для памяти и устройств ввода-вывода. Персональные компьютеры первых поколений, как правило, строились на основе одной системной шины в стандартах ISA, EISA или МСА. Необходимость сохранения баланса производительности по мере роста быстродействия микропроцессоров привела к многоуровневой организации шин на основе использования нескольких системных и локальных шин. В современных компьютерах шины интерфейсов делят на шины, обеспечивающие организацию связи процессора с памятью, и шины ввода-вывода. Шины процессор-память сравнительно короткие, обычно высокоскоростные и соответствуют организаций подсистемы памяти для обеспечения максимальной пропускной способности канала память-процессор. Шины ввода-вывода могут иметь большую протяженность, поддерживать подсоединение многих типов устройств и обычно следуют одному из шинных стандартов. Обычно количество и типы устройств ввода-вывода в вычислительных системах не фиксируются, что дает возможность пользователю самому подобрать необходимую конфигурацию Шина ввода-вывода компьютера рассматривается как шина расширения; обеспечивающая постепенное наращивание устройств ввода-вывода. Поэтому стандарты играют огромную роль, позволяя разработчикам компьютеров обеспечивать работу процессора и устройств ввода-вывода независимо.

Типы и характеристики стандартных шин, используемых в настоящее время, приведены в таблице

Типы шины

Разрядность шины

Тактовая чистота

Пропускная способность

ISA

16

8

16

EISA

32

8

33

MCA

32

20

-

VLB (VESA)

32

40

130

VLB2

64*

-

400*

PCI

32

33, 66

120, 133

VME32

32

-

32

VME64

64

-

160

Sbus

32, 64

20, 25

80, 100

Mbus

64

50

125 (400)

XDBus

64

-

310 (400)

AGP

32

133

533

PCI-X

64

133

1060

Системная шина ISA (Industry Standard Architecture) впервые стала применяться в ПК IBM PC/AT на базе процессора i2826. Данная шина позволяет передавать параллельно 16 бит данных и обращаться к 16 Мбайт системной памяти. В современных компьютерах используется как шина ввода/вывода для организации связи с медленно действующими периферийными устройствами.

С появлением процессоров i386, i486 системная шина ISA стала "узким местом" ПК на их основе. Другая системная шина EISA (Extended Industry Standard Architecture), разработанная в 1988 году, обеспечивает адресное пространство в 4 Гбайта, 32-битовую передачу данных, тактируется частотой около 8 Мгц, имеет максимальную теоретическую скорость передачи данных 33 Мбайт/с и совместима с шиной ISA.

Шина МСА также обеспечивает 32-разрядную

передачу данных, тактируется частотой 10 МГц, но не совместима с шиной

ISA и используется только в компьютерах компании IBM.

Шина МСА также обеспечивает 32-разрядную

передачу данных, тактируется частотой 10 МГц, но не совместима с шиной

ISA и используется только в компьютерах компании IBM. Локальная шина VESA-Local-Bus (VLB) предназначалась

для увеличения быстродействия видеоадаптеров и контроллеров дисковых

накопителей. Она подключалась непосредственно к процессору i486, и

только к нему. После появления процессора Pentium ассоциация VESA приступила к

работе над новым стандартом VLB версии 2, который предусматривает

использование 64-битовой шины данных и увеличение количества разъемов

расширения. Ожидаемая скорость передачи данных — до 400 Мбайт/сек.

Локальная шина VESA-Local-Bus (VLB) предназначалась

для увеличения быстродействия видеоадаптеров и контроллеров дисковых

накопителей. Она подключалась непосредственно к процессору i486, и

только к нему. После появления процессора Pentium ассоциация VESA приступила к

работе над новым стандартом VLB версии 2, который предусматривает

использование 64-битовой шины данных и увеличение количества разъемов

расширения. Ожидаемая скорость передачи данных — до 400 Мбайт/сек. Шина PCI (Peripheral Component Interconnection) в

первом варианте использовалась как локальная шина и предназначалась для тех же

целей, что и предыдущая шина (VLB). В действующем втором варианте шина

PCI относится к шинам ввода/вывода. В данном случае соединение шин центрального

процессора и PCI осуществляется через так называемую PCI-перемычку, мост PCI

или контроллер, которые согласуют шину центрального процессора с шиной PCI. Это

означает, что PCI может работать с процессорами различных платформ и поколений.

Шина PCI (Peripheral Component Interconnection) в

первом варианте использовалась как локальная шина и предназначалась для тех же

целей, что и предыдущая шина (VLB). В действующем втором варианте шина

PCI относится к шинам ввода/вывода. В данном случае соединение шин центрального

процессора и PCI осуществляется через так называемую PCI-перемычку, мост PCI

или контроллер, которые согласуют шину центрального процессора с шиной PCI. Это

означает, что PCI может работать с процессорами различных платформ и поколений. Шина VМЕ приобрела большую популярность как шина

ввода/вывода в рабочих станциях и серверах на базе RISC-процессоров. Эта шина

высоко стандартизирована, имеет несколько версий этого стандарта: VME32,

VME64.

Шина VМЕ приобрела большую популярность как шина

ввода/вывода в рабочих станциях и серверах на базе RISC-процессоров. Эта шина

высоко стандартизирована, имеет несколько версий этого стандарта: VME32,

VME64. В однопроцессорных и многопроцессорных рабочих станциях и

серверах на основе микропроцессоров архитектуры SPARC одновременно используются

несколько типов шин: Sbus, Mbus и XDBus, причем шина Sbus

применяется в качестве шины ввода/вывода, а Mbus и XDBus — в качестве шин для

объединения большого числа процессоров и памяти.

В однопроцессорных и многопроцессорных рабочих станциях и

серверах на основе микропроцессоров архитектуры SPARC одновременно используются

несколько типов шин: Sbus, Mbus и XDBus, причем шина Sbus

применяется в качестве шины ввода/вывода, а Mbus и XDBus — в качестве шин для

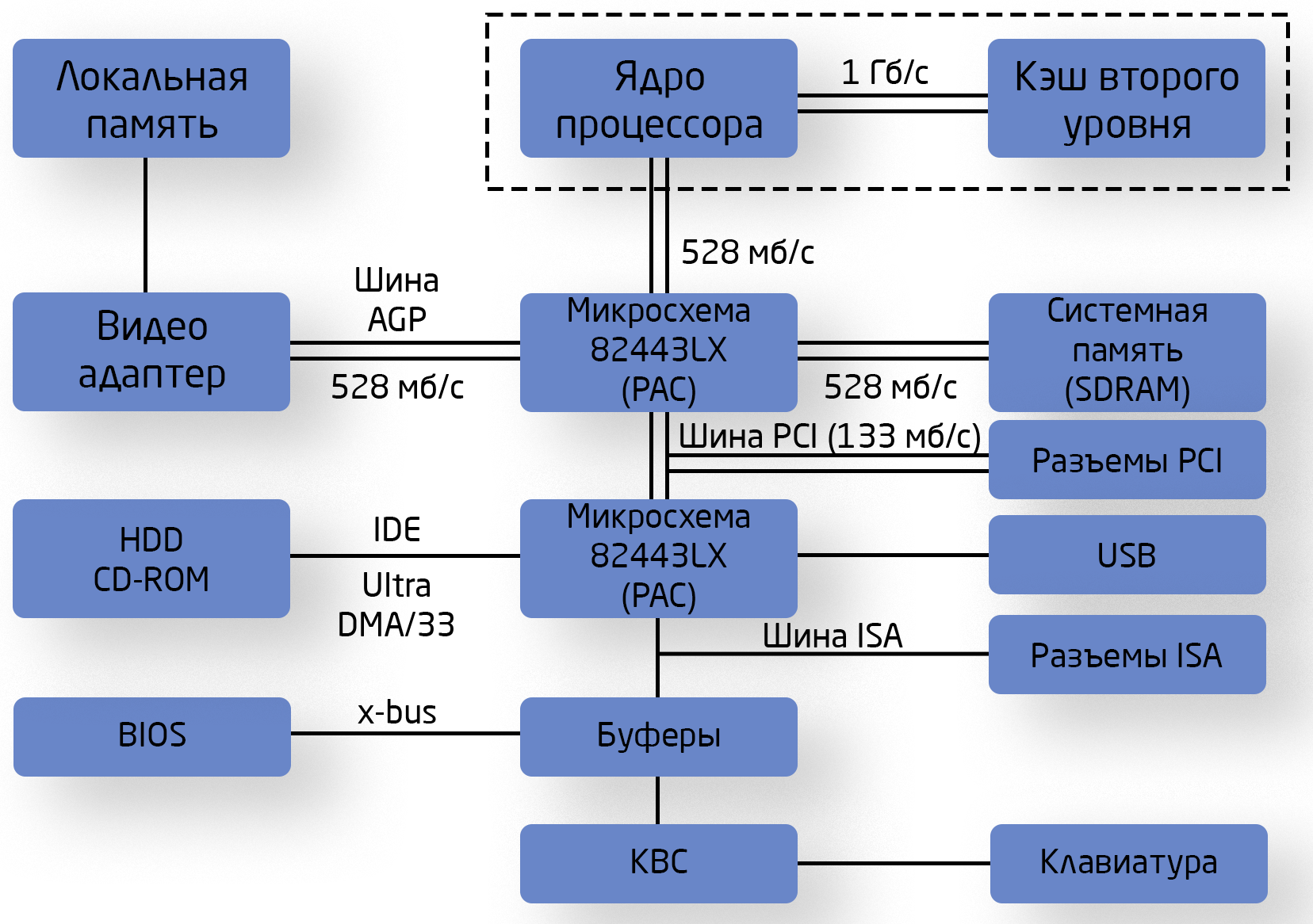

объединения большого числа процессоров и памяти. Спустя почти четыре года с того времени, когда шина PCI

стала стандартом в настольных ПК, корпорация Intel объявила о новой,

предназначенной исключительно для графики, шине AGP, способной повысить

производительность видео-, 2D, ЗD приложений. Шина AGP

(Accelerated Graphics Port) относится к локальным шинам. Для использования

технологии AGP необходим набор микросхем Intel 440LX (появившийся в 1997

году), который позволяет разгрузить сравнительно "узкую" (133

Мб/с) шину PCI от жадного на ресурсы видеоадаптера и подключить последний к

специально предназначенной для него более "широкой" (528 Мб/с) шине

AGP. На долю же PCI остаются более медленные устройства, функционирование

которых существенно улучшается благодаря отключению от шины более

быстродействующих устройств, то и дело создающих "пробки" в

стремительном потоке данных. Набор 440LX не только имеет поддержку AGP,

но и допускает использование в машинах на базе Pentium II

быстродействующей памяти SDRAM, которая обеспечивает более высокую

производительность, чем ОЗУ типа EDO DRAM, применяемое в машинах Pentium

II со старым набором микросхем 440 FX. Конструктивно 440 LX

состоит из двух устройств: микросхемы 82443LX (РАС или PCI AGP Controller)

и многофункционального моста 82371АВ (PIIX4 или PCI, ISA, IDE

Accelerator).

Спустя почти четыре года с того времени, когда шина PCI

стала стандартом в настольных ПК, корпорация Intel объявила о новой,

предназначенной исключительно для графики, шине AGP, способной повысить

производительность видео-, 2D, ЗD приложений. Шина AGP

(Accelerated Graphics Port) относится к локальным шинам. Для использования

технологии AGP необходим набор микросхем Intel 440LX (появившийся в 1997

году), который позволяет разгрузить сравнительно "узкую" (133

Мб/с) шину PCI от жадного на ресурсы видеоадаптера и подключить последний к

специально предназначенной для него более "широкой" (528 Мб/с) шине

AGP. На долю же PCI остаются более медленные устройства, функционирование

которых существенно улучшается благодаря отключению от шины более

быстродействующих устройств, то и дело создающих "пробки" в

стремительном потоке данных. Набор 440LX не только имеет поддержку AGP,

но и допускает использование в машинах на базе Pentium II

быстродействующей памяти SDRAM, которая обеспечивает более высокую

производительность, чем ОЗУ типа EDO DRAM, применяемое в машинах Pentium

II со старым набором микросхем 440 FX. Конструктивно 440 LX

состоит из двух устройств: микросхемы 82443LX (РАС или PCI AGP Controller)

и многофункционального моста 82371АВ (PIIX4 или PCI, ISA, IDE

Accelerator).В целом же шинная архитектура настольного ПК нового (на ближайшие два-три года) поколения содержит несколько шин (рис. 5.3 с различной пропускной способностью: шины (1 Гб/с), соединяющей ядро Pentium II с кэш-. памятью второго уровня, трех шин (528 Мб/с), соединяющих новый набор AGPset с ядром процессора, SDRAM и графическим акселератором, а также шины PCI (133 Мб/с).

Применение такой шиной организации увеличивает быстродействие компьютеров при выполнении целочисленных операций, действий с плавающей запятой и работе с мультимедиа-приложениями.

В 1998 году три крупнейшие компьютерные компании — Compaq, Hewlett-Packard и IBM — разработали новую спецификацию — расширение шины PCI, названную PCI-X, которая работает на тактовой частоте 133 МГц. Шина PCI-X обладает обратной совместимостью с PCI, требует нового набора микросхем Intel 450 NX, кроме того, благодаря новой схеме обмена регистр-регистр достигается пропускная способность 1,06 Гб/с (8 Гбит/с), что обеспечивает почти шестикратный выигрыш в производительности. В первую очередь PCI-X предназначена для подключения высокопроизводительных адаптеров типа Gigabit Ethernet, Ultra 3SCSI и Fibre Channel (FC-AL).

Учитывая дальнейший рост производительности микропроцессоров, а также недостатки и ограничения топологии "общая шина", осенью 1998 г. корпорация Intel обнародовала принципиально иную архитектуру, которую скромно адресовала следующему поколению подсистем ввода-вывода — Next Generation I/O (NGVO). Собственно, это было ответом на спецификацию PCI-X.

Основными чертами новой архитектуры являются последовательный обмен данными, канальная технология ввода-вывода и матричная топология. Таким образом, в интеловской архитектуре компьютеров появляются каналы ввода-вывода, которые были на время забыты (хотя до сих пор используются в мэйнфреймах). Базовый микропроцессор не будет сам заниматься рутинной работой по обмену данными с ПУ, а станет только инициировать прием или передачу, давая соответствующие указания процессору (контроллеру) канала. Немаловажно и то, что ПУ будут иметь доступ к ОП исключительно через контроллер канала.

Топология матричной коммутации, заложенная в NGI/0, позволяет взаимодействовать всем устройствам, входящим в матрицу, по принципу "каждый с каждым". Ее задачей является распределение данных по каналам. Ключи матрицы временно образуют коммутационный канал между компьютером и ПУ, организуя обмен "точка-точка".

Благодаря этой технологии исключается проблема арбитража и конфликтов, "горячая" замена устройств становится действительно автоматической, существенно облегчается конфигурирование контроллеров (причем общая производительность не ухудшается из-за неправильного конфигурирования одного из них), расстояние между периферийным контроллером и контроллером памяти может быть увеличено до 30 м. Стоит также отметить, что трудностей с расширением при использовании этой топологии практически не существует. По некоторым данным с помощью NGI/0 к системе (серверу) можно подключить до 64 тыс. устройств.

В качестве интерфейса контроллера памяти сервера служит главный канальный адаптер НСА (Host Channel Adapter). Он содержит процессор прямого доступа к памяти (DMA). Для связи между матрицей коммутации и контроллерами ввода-вывода ПУ предназначены объектные канальные адаптеры ТСА (Target Channel Adapter). Канальный адаптер может подключаться к другому адаптеру или ключу. Эти ключи и образуют матрицу коммутации.

Скорость передачи для одного канала NGI/0 оценивается на уровне 1,25 - 2,5 Гбит/с, однако при увеличении числа каналов до четырех она соответственно возрастет до 10 Гбит/с.

Сразу после объявления NGI/0 по инициативе корпорации IBM был создан альянс для разработки открытого стандарта на архитектуру под названием Future I/O. Уже известно, что для данной архитектуры, как и для NGI/0 планируется использовать матричную топологию, позволяющую получить соединение типа "точка-точка". Правда в отличие от NGI/0 в спецификации Future I/O допускается применение PCI-адаптеров. Сделано это для того, чтобы продлить жизнь своему детищу - PCI-X. Максимальная производительность одного соединения может достигать 2 Гб/с по медному кабелю на расстоянии 5 - 10 м, а по оптоволоконному - до 300 м.

02. Устройства внешней памяти и носители информации

Современные компьютеры имеют много разнообразных запоминающих устройств, которые сильно отличаются между собой по назначению и объёму хранимой информации.

Внешняя (долговременная) память (ВЗУ) — это место длительного хранения данных (программ, результатов расчётов, текстов и т.д.), не используемых в данный момент в оперативной памяти компьютера. Внешняя память, в отличие от оперативной, является энергонезависимой. Носители внешней памяти, кроме того, обеспечивают транспортировку данных в тех случаях, когда компьютеры не объединены в сети (локальные или глобальные).

Информация от ВЗУ к процессору и наоборот циркулирует примерно по следующей цепочке: ВЗУ (Внешнаяя память) > ОЗУ (Оперативное запоминающее устройство) > КЭШ (Кэш-память) > Процессор

Для работы с внешней памятью необходимо наличие накопителя (устройства, обеспечивающего запись и (или) считывание информации) и устройства хранения — носителя. Их можно классифицировать по виду носителя, типу конструкции, принципу записи и считывания информации, методу доступа и т. д.

Запоминающие устройства принято делить на виды и категории в связи с их принципами функционирования, эксплуатационно-техническими, физическими, программными и др. характеристиками.

Основные характеристики накопителей и носителей:

· информационная ёмкость;

· скорость обмена информацией;

· надёжность хранения информации;

· стоимость.

Накопители на гибких магнитных дисках предназначен для хранения информации объемом порядка нескольких мегабайт. Представляет собой гибкий пластиковый диск в защитной оболочке. Используется для переноса данных с одного компьютера на другой и для распространения программного обеспечения.

Существует несколько видов накопителей на гибких магнитных дисках (в современных компьютерах уже практически не используются). Основным является дисковод (Floppy Disk Drive — FDD) — устройство, в котором накопителем информации является дискета {Floppy Disk).

Дискета состоит из круглой полимерной подложки, покрытой с

обеих сторон магнитным окислом и помещенной в пластиковую упаковку, на

внутреннюю поверхность которой нанесено очищающее покрытие. В упаковке сделаны

с двух сторон радиальные прорези, через которые головки считывания/записи

накопителя получают доступ к диску.

Дискета состоит из круглой полимерной подложки, покрытой с

обеих сторон магнитным окислом и помещенной в пластиковую упаковку, на

внутреннюю поверхность которой нанесено очищающее покрытие. В упаковке сделаны

с двух сторон радиальные прорези, через которые головки считывания/записи

накопителя получают доступ к диску.Способ записи двоичной информации на магнитной среде называется магнитным кодированием. Он заключается в том, что магнитные домены в среде выстраиваются вдоль дорожек в направлении приложенного магнитного поля своими северными и южными полюсами. Обычно устанавливается однозначное соответствие между двоичной информацией и ориентацией магнитных доменов.

Информация записывается по концентрическим дорожкам (трекам), которые делятся на секторы. Количество дорожек и секторов зависит от типа и формата дискеты. Сектор хранит минимальную порцию информации, которая может быть записана на диск или считана. Ёмкость сектора постоянна и составляет 512 байтов.

Дискета устанавливается в дисковод, автоматически в нем фиксируется, после чего механизм накопителя раскручивается до частоты вращения 360 мин -1. В накопителе вращается сама дискета, магнитные головки остаются неподвижными. Дискета вращается только при обращении к ней. Накопитель связан с процессором через контроллер гибких дисков.

Если гибкие диски — это средство переноса данных между компьютерами, то жесткий диск — информационный склад компьютера.

Накопитель на жёстких магнитных дисках (HDD — Hard Disk

Drive) или винчестер — это наиболее массовое запоминающее устройство

большой ёмкости, в котором носителями информации являются круглые алюминиевые

пластины — платтеры, обе поверхности которых покрыты слоем магнитного

материала. Используется для постоянного хранения информации — программ и

данных.

Накопитель на жёстких магнитных дисках (HDD — Hard Disk

Drive) или винчестер — это наиболее массовое запоминающее устройство

большой ёмкости, в котором носителями информации являются круглые алюминиевые

пластины — платтеры, обе поверхности которых покрыты слоем магнитного

материала. Используется для постоянного хранения информации — программ и

данных.Ёмкость жесткого диска является характеристикой компьютера, так как определяет объем информации, которую способен хранить компьютер. Как правило, персональный компьютер оборудуется одним накопителем на жестком магнитном диске, однако существует возможность установки второго.

Магнитные носители основаны на свойстве материалов находиться в двух состояниях: «не намагничено»-«намагничено», кодирующие 0 и 1. По поверхности носителя перемещается головка, которая может считывать состояние или изменять его. Запись данных на магнитный носитель осуществляется следующим образом. При изменении силы тока, проходящего через головку, происходит изменение напряженности динамического магнитного поля на поверхности магнитного носителя, и состояние ячейки меняется с «не намагничено» на «намагничено» или наоборот. Операция считывания происходит в обратном порядке. Из-за контакта головки с поверхностью носителя через некоторое время носитель приходит в негодность.

В НЖМД может быть до десяти дисков. Их поверхность размечается дорожками (track). Каждая дорожка имеет свой номер. Дорожки с одинаковыми номерами, расположенные одна над другой на разных дисках, образуют цилиндр. Дорожки на диске разбиты на секторы (нумерация начинается с единицы). Сектор занимает 571 байт. Из них 512 байт отведено для записи данных. Оставшиеся 59 байт отведены под заголовок (префикс), определяющий начало и номер сектора, и окончание (суффикс), где записана контрольная сумма, необходимая для проверки целостности хранимых данных. Секторы и дорожки формируются во время форматирования диска. Разметка секторов зависит от типа диска. Жесткие диски устанавливаются в системном блоке и являются основным ВЗУ ЭВМ.

SSD (Solid-State Drive) - твердотельный накопитель,

запоминающее устройство на основе энергонезависимых микросхем (технология

flash). В отличии от HDD, такие накопители не содержат движущихся частей,

благодаря чему они работают практически бесшумно, более надёжны и устойчивы к

падениям и ударам. Кроме того, скорость доступа к данным на SSD-накопителях

выше.

SSD (Solid-State Drive) - твердотельный накопитель,

запоминающее устройство на основе энергонезависимых микросхем (технология

flash). В отличии от HDD, такие накопители не содержат движущихся частей,

благодаря чему они работают практически бесшумно, более надёжны и устойчивы к

падениям и ударам. Кроме того, скорость доступа к данным на SSD-накопителях

выше.При каждом запросе на извлечение или обновление данных контроллер твердотельного накопителя ищет требуемые данные по адресу и считывает состояние заряда.

Обновление данных в SSD-диске — более сложная задача. При изменении любой части данных обновить необходимо весь блок. Данные старого блока копируются в новый, а текущий блок стирается. Данные с изменениями перезаписываются заново.

Если накопитель простаивает, то запускается процесс, называемый «сборщик мусора». Он проверяет стирание данных в блоке памяти и готовность блока к последующей записи.

Имеется еще один процесс, называемый «TRIM». Он информирует накопитель о возможности пропуска перезаписи части данных при стирании блоков. Каждый блок может быт перезаписан конечное число раз, поэтому это важный процесс. Он предотвращает преждевременный износ хранилища.

Чтобы предотвратить износ SSD-диска, имеется специальный алгоритм, который следит за тем, чтобы каждый блок был перезаписан/прочитан равное число раз. Этот процесс называется «выравнивание износа». Он запускается автоматически.

Поскольку процесс чтения/записи требует перезаписи данных, твердотельные накопители обычно имеют дополнительный объем памяти для этих операций. Причем этот объем не виден операционной системе и недоступен пользователю. Эта особенность позволяет накопителю перемещать и удалять данные без влияния на общую емкость хранилища.

Здесь носителем информации является CD-ROM (Сompact

Disk Read-Only Memory — компакт диск, из которого можно только читать).

Здесь носителем информации является CD-ROM (Сompact

Disk Read-Only Memory — компакт диск, из которого можно только читать).CD-ROM представляет собой прозрачный полимерный диск диаметром 12 см и толщиной 1,2 мм, на одну сторону которого напылён светоотражающий слой алюминия, защищенный от повреждений слоем прозрачного лака. Толщина напыления составляет несколько десятитысячных долей миллиметра.

Информация на диске представляется в виде последовательности впадин (углублений в диске) и выступов (их уровень соответствует поверхности диска), расположенных на спиральной дорожке, выходящей из области вблизи оси диска. На каждом дюйме (2,54 см) по радиусу диска размещается 16 тысяч витков спиральной дорожки. Для сравнения — на поверхности жесткого диска на дюйме по радиусу помещается лишь несколько сотен дорожек. Емкость CD достигает 780 Мбайт. Информация наносится на диск при его изготовлении и не может быть изменена.

Для работы с CD-ROM нужно подключить к компьютеру накопитель CD-ROM, преобразующий последовательность углублений и выступов на поверхности CD-ROM в последовательность двоичных сигналов. Для этого используется считывающая головка с микролазером и светодиодом. Глубина впадин на поверхности диска равна четверти длины волны лазерного света. Если в двух последовательных тактах считывания информации луч света лазерной головки переходит с выступа на дно впадины или обратно, разность длин путей света в этих тактах меняется на полуволну, что вызывает усиление или ослабление совместно попадающих на светодиод прямого и отраженного от диска света. Если в последовательных тактах считывания длина пути света не меняется, то и состояние светодиода не меняется. В результате ток через светодиод образует последовательность двоичных электрических сигналов, соответствующих сочетанию впадин и выступов на дорожке. Различная длина оптического пути луча света в двух последовательных тактах считывания информации соответствует двоичным единицам. Одинаковая длина соответствует двоичным нулям.

CD-ROM обладают высокой удельной информационной емкостью,

что позволяет создавать на их основе справочные системы и учебные комплексы с

большой иллюстративной базой. Один CD по информационной емкости равен почти 500

дискетам. Считывание информации с CD-ROM происходит с достаточно высокой

скоростью, хотя и заметно меньшей, чем скорость работы накопителей на жестком

диске. CD-ROM просты и удобны в работе, имеют низкую удельную стоимость

хранения данных, практически не изнашиваются, не могут быть поражены вирусами,

c них невозможно случайно стереть информацию.

CD-ROM обладают высокой удельной информационной емкостью,

что позволяет создавать на их основе справочные системы и учебные комплексы с

большой иллюстративной базой. Один CD по информационной емкости равен почти 500

дискетам. Считывание информации с CD-ROM происходит с достаточно высокой

скоростью, хотя и заметно меньшей, чем скорость работы накопителей на жестком

диске. CD-ROM просты и удобны в работе, имеют низкую удельную стоимость

хранения данных, практически не изнашиваются, не могут быть поражены вирусами,

c них невозможно случайно стереть информацию.В отличие от магнитных дисков, компакт-диски имеют не множество кольцевых дорожек, а одну — спиральную, как у грампластинок. В связи с этим, угловая скорость вращения диска не постоянна. Она линейно уменьшается в процессе продвижения читающей лазерной головки к краю диска.

Сегодня почти все персональные компьютеры имеют накопитель CD-ROM, но многие мультимедийные интерактивные программы слишком велики, чтобы поместиться на одном CD. На смену технологии СD-ROM стремительно идет технология цифровых видеодисков DVD. Эти диски имеют тот же размер, что и обычные CD, но вмещают до 17 Гбайт данных, т.е. по объему заменяют 20 стандартных дисков CD-ROM. На таких дисках выпускаются мультимедийные игры и интерактивные видеофильмы отличного качества, позволяющие зрителю просматривать эпизоды под разными углами камеры, выбирать различные варианты окончания картины, знакомиться с биографиями снявшихся актеров, наслаждаться великолепным качеством звука.

Накопители CD-R (CD-Recordable) позволяют записывать собственные компакт-диски.

Более популярными являются накопители CD-RW (RW - Rewritable, перезаписываемый), которые позволяют записывать и перезаписывать диски CD-RW, записывать диски CD-R, читать диски CD-ROM, т.е. являются в определённом смысле универсальными.

Стример (Tape streamer) — устройство для резервного копирования больших объёмов информации. В качестве носителя здесь применяются кассеты с магнитной лентой ёмкостью 1 — 2 Гбайт и больше.

Стримеры позволяют записать на небольшую кассету с магнитной лентой огромное количество информации. Встроенные в стример средства аппаратного сжатия позволяют автоматически уплотнять информацию перед её записью и восстанавливать после считывания, что увеличивает объём сохраняемой информации.

Недостатком стримеров является их сравнительно низкая скорость записи, поиска и считывания информации.

03. Устройства ввода - вывода информации

Компьютер обменивается информацией с внешним миром с помощью периферийных устройств. Только благодаря периферийным устройствам человек может взаимодействовать с компьютером, а также со всеми подключенными к нему устройствами.

Периферийные устройства делятся на устройства ввода и устройства вывода. Устройства ввода преобразуют информацию в форму понятную машине, после чего компьютер может ее обрабатывать и запоминать. Устройства вывода переводят информацию из машинного представления в образы, понятные человеку.

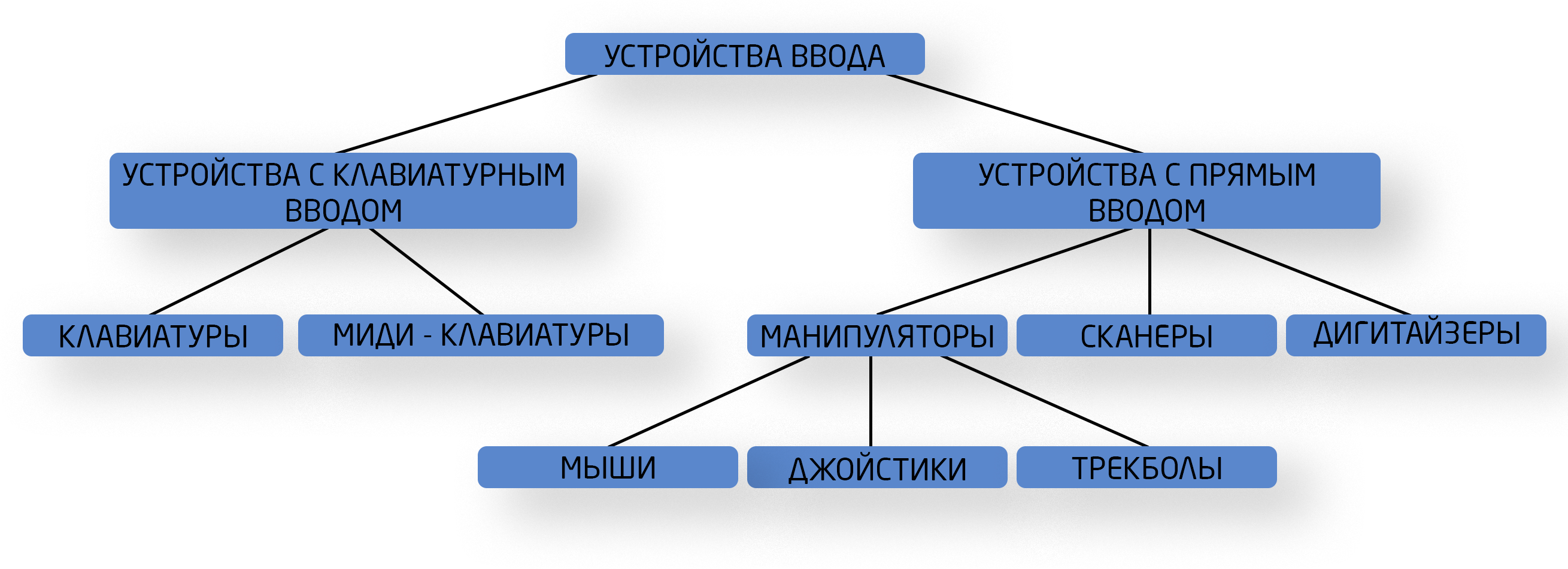

Ниже приведена классификация устройств ввода:

Самым известным устройством ввода информации является клавиатура (keyboard) – это стандартное устройство, предназначенное для ручного ввода информации. Работой клавиатуры управляет контроллер клавиатуры, расположенный на материнской плате и подключаемый к ней через разъем на задней панели компьютера. При нажатии пользователем клавиши на клавиатуре, контроллер клавиатуры преобразует код нажатой клавиши в соответствующую последовательность битов и передает их компьютеру.

К манипуляторам относят устройства,

преобразующие движения руки пользователя в управляющую информацию для

компьютера. Среди манипуляторов выделяют мыши, трекболы, джойстики.

К манипуляторам относят устройства,

преобразующие движения руки пользователя в управляющую информацию для

компьютера. Среди манипуляторов выделяют мыши, трекболы, джойстики.Мышь предназначена для выбора и перемещения графических объектов экрана монитора компьютера. Для этого используется указатель, перемещением которого по экрану управляет мышь. Мышь позволяет существенно сократить работу человека с клавиатурой при управлении курсором и вводе команд.

Трекбол по функциям близок мыши, но шарик в нем больших размеров, и перемещение указателя осуществляется вращением этого шарика руками. Трекбол удобен тем, что его не требуется перемещать по поверхности стола, которого может не быть в наличии. Поэтому, по сравнению с мышью, он занимает на столе меньше места.

Джойстик представляет

собой основание с подвижной рукояткой, которая может наклоняться в продольном и

поперечном направлениях. Рукоятка и основание снабжаются кнопками. Внутри

джойстика расположены датчики, преобразующие угол и направление наклона

рукоятки в соответствующие сигналы, передаваемые операционной системе. В

соответствии с этими сигналами осуществляется перемещение и управление

графических объектов на экране.

Джойстик представляет

собой основание с подвижной рукояткой, которая может наклоняться в продольном и

поперечном направлениях. Рукоятка и основание снабжаются кнопками. Внутри

джойстика расположены датчики, преобразующие угол и направление наклона

рукоятки в соответствующие сигналы, передаваемые операционной системе. В

соответствии с этими сигналами осуществляется перемещение и управление

графических объектов на экране.

Дигитайзер – это устройство для ввода графических данных, таких как чертежи, схемы, планы и т. п. Он состоит из планшета, соединенного с ним визира или специального карандаша. Перемещая карандаш по планшету, пользователь рисует изображение, которое выводится на экран.

Сканер – устройство

ввода графических изображений в компьютер. В сканер закладывается лист бумаги с

изображением. Устройство считывает его и пересылает компьютеру в цифровом виде.

Во время сканирования вдоль листа с изображением плавно перемещается мощная

лампа и линейка с множеством расположенных на ней в ряд светочувствительных

элементов. Обычно в качестве светочувствительных элементов используют

фотодиоды. Каждый светочувствительный элемент вырабатывает сигнал,

пропорциональный яркости отраженного света от участка бумаги, расположенного

напротив него. Яркость отраженного луча меняется из-за того, что светлые места

сканируемого изображения отражают гораздо лучше, чем темные, покрытые

краской.

Сканер – устройство

ввода графических изображений в компьютер. В сканер закладывается лист бумаги с

изображением. Устройство считывает его и пересылает компьютеру в цифровом виде.

Во время сканирования вдоль листа с изображением плавно перемещается мощная

лампа и линейка с множеством расположенных на ней в ряд светочувствительных

элементов. Обычно в качестве светочувствительных элементов используют

фотодиоды. Каждый светочувствительный элемент вырабатывает сигнал,

пропорциональный яркости отраженного света от участка бумаги, расположенного

напротив него. Яркость отраженного луча меняется из-за того, что светлые места

сканируемого изображения отражают гораздо лучше, чем темные, покрытые

краской. После ввода пользователем исходных данных компьютер должен их обработать в соответствии с заданной программой и вывести результаты в форме, удобной для восприятия пользователем или для использования другими автоматическими устройствам посредством устройств вывода.

Выводимая информация может отображаться в графическом виде, для этого используются мониторы, принтеры или плоттеры. Информация может также воспроизводиться в виде звуков с помощью акустических колонок или головных телефонов, регистрироваться в виде тактильных ощущений в технологии виртуальной реальности, распространяться в виде управляющих сигналов устройства автоматики, передаваться в виде электрических сигналов по сети.

Монитор (дисплей) является

основным устройством вывода графической информации. По принципу

действия мониторы подразделяются на мониторы с электронно-лучевой

трубкой (Catode Ray Tube - CRT) и жидкокристаллические - (Liquid

Crystal Display – LCD

Монитор (дисплей) является

основным устройством вывода графической информации. По принципу

действия мониторы подразделяются на мониторы с электронно-лучевой

трубкой (Catode Ray Tube - CRT) и жидкокристаллические - (Liquid

Crystal Display – LCDДля получения копий изображения на бумаге применяют принтеры, которые классифицируются:

· по способу получения изображения: литерные, матричные, струйные, лазерные и термические;

· по способу формирования изображения: последовательные, строчные, страничные;

· по способу печати: ударные, безударные;

· по цветности: чёрно-белые, цветные.

Наиболее распространены принтеры матричные, лазерные и струйные принтеры.

Плоттер (графопостроитель) –

это устройство для отображения векторных изображений на бумаге, кальке, пленке

и других подобных материалах. Плоттеры снабжаются сменными пишущими узлами,

которые могут перемещаться вдоль бумаги в продольном и поперечном направлениях.

В пишущий узел могут вставляться цветные перья или ножи для резки бумаги.

Графопостроители могут быть миниатюрными, и могут быть настолько большими, что

на них можно вычертить кузов автомобиля или деталь самолета в натуральную

величину.

Плоттер (графопостроитель) –

это устройство для отображения векторных изображений на бумаге, кальке, пленке

и других подобных материалах. Плоттеры снабжаются сменными пишущими узлами,

которые могут перемещаться вдоль бумаги в продольном и поперечном направлениях.

В пишущий узел могут вставляться цветные перья или ножи для резки бумаги.

Графопостроители могут быть миниатюрными, и могут быть настолько большими, что

на них можно вычертить кузов автомобиля или деталь самолета в натуральную

величину.

04. Устройства приема-передачи информации

Устройства приема/передачи данных подключаются к среде передачи, формируют сигнал в среде при его передаче отправляющим компьютером и принимают его из среды передачи на принимающей стороне. Все устройства приема/передачи характеризуются по типу используемой среды передачи и отличаются скоростью передачи данных и выполняемыми ими дополнительными функциями. Примерами таких устройств могут служить: сетевые карты, повторители, концентраторы, коммутаторы, радиоприемники/передатчики, приемники/передатчики инфракрасного излучения и т.п.

Сетевая карта - это устройство, устанавливаемое в компьютер и предоставляющее ему возможность взаимодействия с сетью. В настоящее время выпускается большое количество разнообразных сетевых карт. Наиболее часто встречающиеся карты имеют вид печатной платы, устанавливаемой в разъем расширения материнской платы компьютера. Многие производители сейчас встраивают сетевые карты прямо в материнские платы.

В настоящее время производителями выпускается огромное количество сетевых карт различных типов, позволяющих использовать любые из существующих сред передачи: витая пара, коаксиальный или оптический кабель, радиоволны или инфракрасное излучение.

Повторители используются для увеличения расстояния, на которое может передаваться сигнал в используемой среде передачи данных. Реальность физических процессов такова, что передающийся в той или иной среде полезный сигнал при прохождении от передатчика к приемнику, постепенно затухает. Это затухание сигнала происходит из-за возникающих в процессе передачи помех (сопротивление среды передачи, интерференция сигналов от разных источников и т.п.). Для того чтобы гарантировать успешное прохождение сигнала при больших расстояниях между передатчиком и приемником, необходимо использование повторителей. Повторитель подключается к среде передачи между передатчиком и приемником, играя роль посредника при передаче сигнала. Полезный сигнал, отправленный передатчиком, движется по среде передачи, постепенно затухая. Достигнув повторителя, сигнал усиливается повторителем до прежнего уровня и отправляется дальше по среде передачи. Таким образом, с применением повторителей можно обеспечить прохождение сигнала на расстояния в несколько раз большие, чем при использовании только передатчика и приемника, подключенных к среде передачи.

В настоящее время в сетях достаточно редко используются повторители, сделанные в виде отдельных устройств. Как правило, функции усиления сигнала реализуются во всех более сложных устройствах сети. Например, фактически все сетевые карты, концентраторы, коммутаторы реализуют в себе возможности повторителей.

Концентраторы (Hub) и коммутаторы (Switch) предоставляют возможность физического соединения в единую среду передачи всех кабелей, используемых для подключения сетевых карт компьютеров. Отличие между этими двумя устройствами заключается в том, что во время передачи пакета данных концентраторы отправляют их сразу на все компьютеры, что значительно уменьшает пропускную способность канала. Коммутатор (свич) имеет встроенную память, в которой хранится информация о том, к какому порту подключен какой компьютер. Поэтому во время передачи пакета он отправляется на определенный порт. Кроме того, Switch позволяет использовать в сети контроллеры с разной скоростью передачи, при этом общая пропускная способность не будет опускаться до уровня контроллера с минимальной скоростью.

Модемы используются для преобразования цифровых сигналов (используемых компьютером) в аналоговые (как правило, звуковых частот) и обратно - из аналоговых в цифровые. Термин «модем» происходит от объединения двух терминов, описывающих процессы преобразования сигнала из цифрового вида в аналоговый - «модуляция» и обратно - «демодуляция». Преобразование в аналоговый сигнал позволяет передавать его по аналоговым линиям передачи данных, например телефонным линиям.

Микроволновые приемопередатчики чаще называют приемопередатчиками спутниковой связи. Такие средства связи предназначены для передачи данных на большие расстояния между компьютерами, находящимися в различных географических регионах или странах. Передатчик передает направленный поток микроволн в атмосферу, а приемник принимает его и передает следующему в цепочке приемопередатчику или преобразует полученный сигнал в другой вид для передачи по другой среде передачи данных. Такие преобразования происходят до тех пор, пока сигнал не достигнет точки назначения.

В настоящее время спутниковая связь из-за дороговизны используется чаще всего для передачи данных на большие расстояния.

Приемопередатчики инфракрасного и лазерного излучения по принципам работы похожи на микроволновые системы: они используют атмосферу в качестве среды передачи данных. Но поскольку данные передаются в виде световых сигналов, а не радиоволн, то для успешной передачи данных необходимо обеспечивать отсутствие каких-либо помех на пути движения сигнала (передатчик и приемник должны находиться в зоне прямой видимости друг друга). Поэтому приемопередатчики инфракрасного и лазерного излучения используются для передачи сигналов на короткие дистанции и там, где ограничена возможность использования кабелей (например, при необходимости объединения нескольких филиалов, удаленных на расстояние нескольких сотен метров или единиц километров друг от друга). Поскольку инфракрасное и лазерное излучения лежат в области видимого спектра излучения, то существенные помехи на пути движения сигнала могут оказывать неблагоприятные погодные условия: дождь, туман, снег, смог и т.п. Одним из наиболее популярных сегодня видов использования приемопередатчиков инфракрасного излучения является подключение рабочих мест пользователей в офисах и обеспечение взаимодействия между периферийными устройствами и компьютером.

05. Понятие вычислительной сети

Вычислительная сеть — система, обеспечивающая обмен данными между вычислительными устройствами — компьютерами, серверами, маршрутизаторами и другим оборудованием или программным обеспечением. Для передачи информации могут быть использованы различные среды. Помимо совокупности физических устройств и физических средств передачи данных, вычислительная сеть может быть оверлейной или виртуальной, т.е. логически самостоятельной выделенной сетью использующей ресурсы другой физической сети - вычислительной (например Интернет), телефонной сети (в т.ч. ТФОП) и/или среды передачи данных.

Существуют варианты классификации разных вычислительных сетей по назначению и характеристикам:

- По территориальной распространённости

- По архитектуре

- По типу сетевой типологии

- По типу среды передач

- По функциональному назначению

- По скорости передач

- По сетевым операционным системам

- По необходимости поддержания постоянного соединения

Впервые в мире вычислительная сеть была применена в советском комплексе ПРО « Система А» (генеральный конструктор Г. В. Кисунько), возведённом в 1956—1960 годах в Казахстане, однако предложена раньше — например, в 1949 году для Semi-Automatic Ground Environment (реализована в конце 1950-х). В сеть были объединены разработанные Институтом точной механики и вычислительной техники АН СССР компьютеры «Диана I» и «Диана II» (создатели С. А. Лебедев, В. С. Бурцев).

В 1970-е годы в Великобритании была разработана система доступа к автоматизированным базам данных на основе использования телефонных каналов, телевизоров и клавиатуры, получившая название видеотекс. Наибольшее развитие видеотекс получил во Франции, где эта система получила название Минитель.

Вычислительные сети принято подразделять на два класса: локальные вычислительные сети (ЛВС) и глобальные вычислительные сети (ГВС).

Под локальной вычислительной сетью понимают распределенную вычислительную

систему, в которой передача данных между компьютерами не требует специальных устройств, так как при этом достаточно соединения компьютеров с помощью электрических кабелей и разъемов. Электрический сигнал, как известно, ослабевает (его мощность уменьшается)

при передаче по кабелю, и тем сильнее, чем длиннее кабель, поэтому длина проводов, соединяющих компьютеры, ограничена. В связи с этим ЛВС объединяют компьютеры, локализованные на весьма ограниченном пространстве. Длина кабеля, по

которому передаются данные между компьютерами, не должна превышать в лучшем случае 1 км. Указанные ограничения обусловили расположение компьютеров ЛВС в одном здании или в рядом стоящих зданиях. Обычно службы управления предприятий так и расположены,

что и определило широкое использование в них для реализации процессов обмена локальных вычислительных сетей.

Под локальной вычислительной сетью понимают распределенную вычислительную

систему, в которой передача данных между компьютерами не требует специальных устройств, так как при этом достаточно соединения компьютеров с помощью электрических кабелей и разъемов. Электрический сигнал, как известно, ослабевает (его мощность уменьшается)

при передаче по кабелю, и тем сильнее, чем длиннее кабель, поэтому длина проводов, соединяющих компьютеры, ограничена. В связи с этим ЛВС объединяют компьютеры, локализованные на весьма ограниченном пространстве. Длина кабеля, по

которому передаются данные между компьютерами, не должна превышать в лучшем случае 1 км. Указанные ограничения обусловили расположение компьютеров ЛВС в одном здании или в рядом стоящих зданиях. Обычно службы управления предприятий так и расположены,

что и определило широкое использование в них для реализации процессов обмена локальных вычислительных сетей.

Глобальные сети объединяют ресурсы компьютеров,

расположенных на значительном удалении, таком, что простым кабельным соединением не обойтись и приходится добавлять в межкомпьютерные соединения специальные устройства, позволяющие передавать данные без их искажения и по назначению.

Глобальные сети объединяют ресурсы компьютеров,

расположенных на значительном удалении, таком, что простым кабельным соединением не обойтись и приходится добавлять в межкомпьютерные соединения специальные устройства, позволяющие передавать данные без их искажения и по назначению.Эти устройства коммутируют (соединяют, переключают) между собой компьютеры сети и в зависимости от ее конфигурации могут быть как пассивными коммутаторами, соединяющими кабели, так и достаточно мощными ЭВМ, выполняющими логические функции выбора наименьших маршрутов передачи данных. В глобальных вычислительных сетях, помимо кабельных линий, применяют и другие среды передачи данных. Большие расстояния, через которые передаются данные в глобальных сетях, требуют особого внимания к процедуре передачи цифровой информации с тем, чтобы посланные в сети данные дошли до компьютера-получателя в полном и неискаженном виде. В глобальных сетях компьютеры отдалены друг от друга на расстояние не менее 1 км. В этих сетях объединяются ресурсные возможности компьютеров в рамках района (округа) города или сельской местности, региона, страны и т.д.

Отдельные локальные и глобальные вычислительные сети могут объединяться, и тогда возникает сложная сеть, которую называют распределенной сетью.

Таким образом, в общем виде вычислительные сети представляют собой систему компьютеров, объединенных линиями связи и специальными устройствами, позволяющими передавать без искажения и переключать между компьютерами потоки данных. Линии связи вместе с устройствами передачи и приема данных называют каналами связи, а устройства, производящие переключение потоков данных в сети, можно определить одним общим названием — узлы коммутации.

Базовыми требованиями, определяющими архитектуру компьютерных сетей, являются следующие:

- открытость – возможность включения дополнительных компьютеров, терминалов, узлов и линий связи без изменения технических и программных средств существующих компонентов;

- живучесть – сохранение работоспособности при изменении структуры;

- адаптивность – допустимость изменения типов компьютера, терминалов, линий связи, операционных систем;

- эффективность – обеспечение требуемого качества обслуживания пользователей при минимальных затратах;

- безопасность – это способность сети обеспечить защиту информации от несанкционированного доступа.

Базовые принципы организации компьютерной сети определяются ее основные характеристики:

- операционные возможности – перечень основных действий по обработке данных;

- производительность – представляет собой суммарную производительность компьютеров, участвующих в решении задачи пользователя;

- время доставки сообщения – определяется как статическое среднее время от момента передачи сообщения в сеть до момента получения сообщения адресатом;

- стоимость предоставляемых услуг.